ليست الدولة وحدها من يحتج ضده في المغرب الاحتجاج هنا متعدد المقاصد ومتشعب الدلالات

عندما ناقش الآن تورين أزمة2007 العالمية خلص إلى نهاية العوامل المجتمعية في تشكيل الفعل الاجتماعي ما بعد بعد المجتمع الصناعي، وكان يعني بذلك مؤسسات الدولة _الرعاية، وكذلك الأحزاب والنقابات. وذلك نظرا لحيوية عوامل جديدة غير جماعية، وهي الفردانية فيما تحت المجتمع والعولمة فوق المجتمع، وذلك لأسباب منها انتهاء العوامل الموحدة مثل الاستغلال في المؤسسات الصناعية الكبرى، وتدخل الثورة الرقمية في إعادة تدبير المعلومة والتواصل. هذا التشخيص اللبيب للمجتمعات الغربية، أوروبا وشمال أمريكا يمكن أن يساعدنا في فهم ما يحدث عندنا، وفيما يخص ظاهرة الاحتجاج في بلد مستقر نسبيا مثل المغرب.

ليست الدولة وحدها من يحتج ضده في المغرب، الاحتجاج هنا متعدد المقاصد ومتشعب الدلالات. هو احتجاج سياسي لكنه ليس تمردي، قوي لكنه هادئ. يرفع في وجه الحكومة كممثلة للدولة، لكن كذلك ضد الأحزاب والنقابات، وحتى المجتمع المدني والمثقفين بشكل أقل حدة لكن بإصرار. الاحتجاج في المغرب ومنذ ما سمي بالربيع المغربي احتجاج ضد الفساد. وليس ضد الملكية خاصة. فهي حاجة ثقافية ونفسية ومصلحة مادية نفعية دنيوية، كضمان الاستقرار والتحكيم في بلد ذي تقاليد مساواتية قديمة لا يمكن أن يتميز فيها غير من لا ينتمي لأي قبيلة بمدلولها السوسيولوجي وحتى السياسي.

من ينظم الاحتجاج؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن يرسل رسائله؟ وما هو المجال الذي ينتظم فيه؟ هي مجموعة من الأسئلة التي يصعب أن نجيب عنها بدقة لغياب المعطيات. لكن يبدو إن الفئات الشابة والطلابية أو القريبة منها هي الفئة الأكثر حيوية، ويرجع ذلك إلى عامل البطالة بالدرجة الأولى، وإلى الدربة على الحلقية والحوار كثقافة جامعية متأصلة في الجامعة المغربية الشعبية وفي كليات الآداب والحقوق والعلوم.

أما بالنسبة للمجال الترابي الذي تنتعش فيه المظاهرات فهي المدن المتوسطة والصغرى، حيث استمرار التضامن الآلي الذي عادت إليه الفئات الشعبية أمام فشل الانتقال من المجتمع المحلي إلى المجتمع بالمفهوم السوسيولوجي.

في مجتمع لم يستطع أن يخلق صناعة وطنية متطورة؛ وأن ينشئ مدنا بالمعنى الحضاري والمواطن للمدينة، وأن يخلق فضاء انتخابيا نزيها. في مثل هذا المجتمع لا يمكن الانتقال من المجتمع المحلي التقليدي، مجتمع الزراعة وقيم القبيلة إلى قيم المجتمع بالمعنى الذي حدده السوسيولوجي الألماني الكبير فرديناند تونيز.

لقد كانت الدار البيضاء تعتبر المدينة المناضلة بامتياز حتى منذ الحركة الوطنية، ويرجع الأمر للطبقة العاملة، التي تجاوزت البورجوازية التجارية التقليدية والقروسطية لمدينة فاس، في الانتقال إلى الأشكال العصرية للانتظام سواء على المستوى النقابي أم السياسي. وكانت المدينة العملاقة تشكل مشتل مراقبة السياسات اللاشعبية للمخزن، وصمام أمان للمحافظة على المكتسبات. ولعل أحداث 1965 أحسن تعبير عن أولى الاحتجاجات الشعبية للمغرب المستقل ضد رغبة المخزن في تصفية مكسب رئيس للرقي الاجتماعي هو المدرسة. لكن ما فتئت مدينة فاس أن التحقت بالدار البيضاء، هذه المرة ليس كمدينة عمالية، إنما كمدينة مستقطبة للهجرة الداخلية، لتنتشر فيها أحياء البؤس العشوائية والمبنية في الليل، إضافة إلى الجامعة الشعبية الشهيرة “ظهر المهراز” التي تعتبر بمفردها مختبرا لإنتاج الأفكار التحررية منذ مجد نقابة الطلبة في السبعينيات حتى الآن.

مع موت الملك الراحل تبني الملك الشاب إصلاحات سياسية مهمة، والتي دشنها بتحييد وزير الداخلية القوي في عهد سنوات الرصاص، والذي كان يقود كل حملات البطش بالجماهير كلما سولت لها نفسها التعبير عن مطالب غالبا ما كانت اجتماعية أطلق هو نفسه عليها مطالب الخبز. حينها تنفس المغاربة الصعداء وفتح باب الأمل. غير أن الأمر لم يدم طويلا حينما تدخلت الدولة لإيقاف ما سمي آنذاك بحكومة التناوب، تحت رئاسة رجل شكل في حد ذاته نوعا من رسالة الأمل التي أرسلتها الدولة آنذاك للناس، إنه الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي، الذي لا يسع المقام هنا للتوسيع في ذكر سيرته، رجل يمكن اعتباره مؤشرا، مع رجال أفذاذ آخرين، على الاستثناء المغربي في المعارضة البناءة طوال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

مع إيقاف إرادة إصلاح حكومة التناوب في وسط الطريق شعر المغاربة بخيبة أمل أولى، وبدأت احتجاجات جديدة تطفو على السطح كربيع مغربي سبق الربيع العربي. لكن ليس في الدار البيضاء أو فاس هذه المرة، إنما في مدن متوسطة وصغرى كانت تستغل الانسجام الاثني أو التأطير الشبابي، مدن مثل سيدي إفني وصفرو، وغيرها من التجمعات السكنية التي بدأت تستنجد بقيم التضامن التقليدية، مستغلة أيضا حنكة قدماء الطلبة الذين وجدوا أنفسهم مجبرين في الشارع.

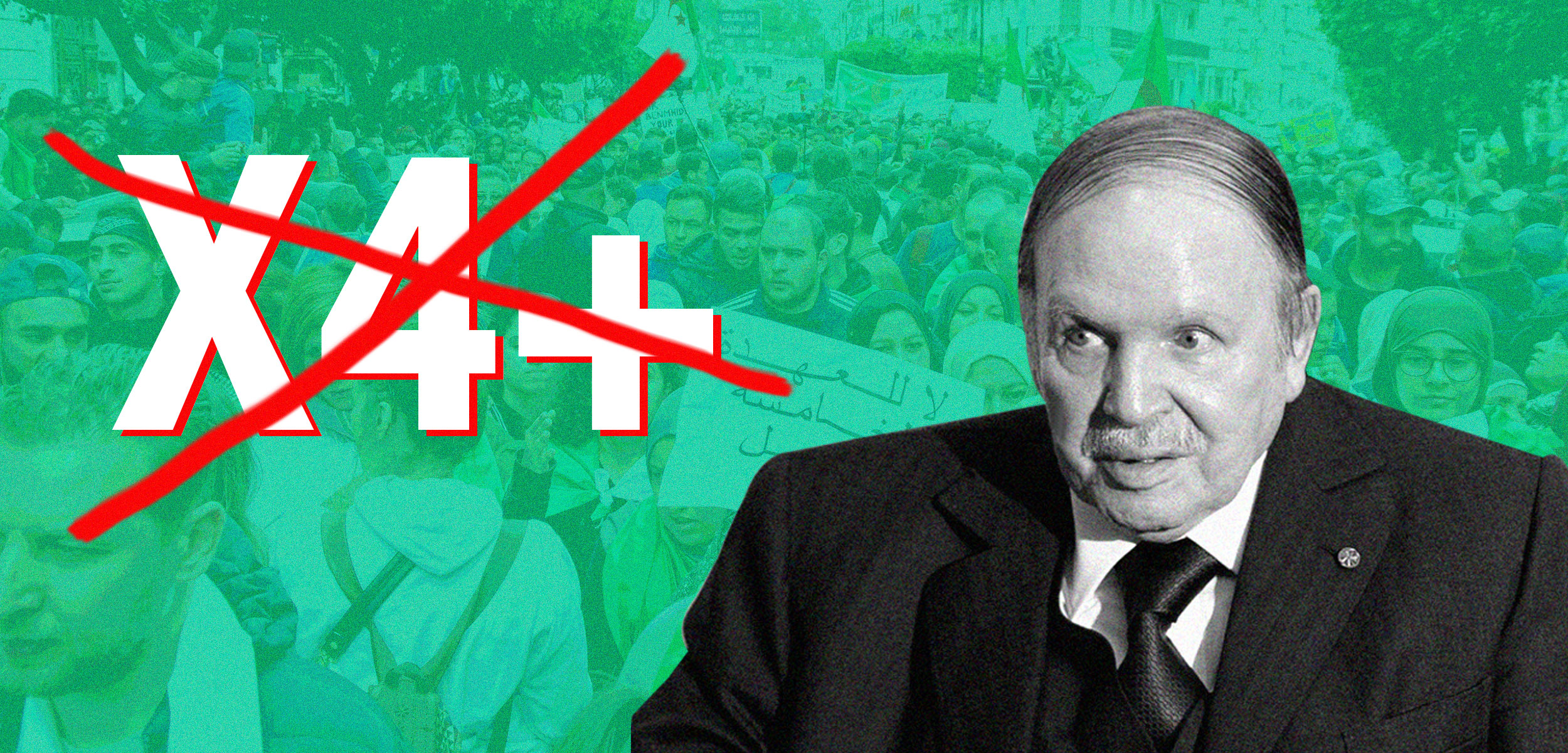

مع حلول الربيع العربي وحركة 20 فبراير تمكن الشباب من انتزاع مكاسب جديدة ومهمة على رأسها الدستور الجديد، والذي يمكن اعتباره لائحة تلبية المطالب الشبابية والاثنية والنسائية، والسياسية نسبيا.

غير أن عدم قدرة الأحزاب على تأطير الشارع خلق مفارقة انفصال الناس عن أي تنظيم من أي نوع كان. وحصل خلل نفسي عميق هو ما أصطلح عليه هنا بفقدان الثقة. من طرف الدولة أولا وهي التي لم تعتد الاحتجاج الشعبي بالحجم إياه، حيث تبدت كحيوان جريح. ثم عدم ثقة الشعب في الدولة نفسها بعد أن أفرغت الإصلاحات من معناها.

وخاب الأمل مرة ثانية، وبشكل أعمق عندما عاد الاحتراف السياسي وبقوة تحت آثار الضغط النفسي لحركة 20 فبراير على الدولة. وتبدى الخواف في التدخل السياسي الفج لينتج رداءة سياسية نوعية سواء على مستوى أطر الحكومة، أم على مستوى الزعامات السياسية والنقابة المصنوعة في مختبر البحث عن كفاءات الطاعة.

ما يحدث عندنا لا يرجع لأهمية ما تحت المجتمع، الفردانية، وما فوقه، العولمة. إنما عودة ما قبل المجتمع، القبيلة، ليس بمعناها القرابي إنما بمعناها المصلحي الضيق، الذي خلق شبكات مغلقة من المنافع المتبادلة والطفيلية بالانتهاز والاستثمار السياسوي. أما ما بعد المجتمع فيتجلى في أهمية التواصل الرقمي الذي وفر هامشا من الحرية وإمكانية الفضح.

هذا هو السياق الذي يعيش فيه المجتمع المغربي الآن، وهو سياق غير مأمون العواقب رغم الحنكة المعروفة لدى أطر الدولة، ورغم التجربة الكبيرة في تدبير “السيبا”، التي تعني مغربيا فوضى ضعف الدولة إثر موت السلطان. رغم كل ذلك يبقى الشعور الأقوى حاليا والمسيطر على الساحة السياسية المغربية هو الريب السياسي وعدم الثقة على جل المستويات.

من بيده الحل؟

المشكل سياسي والحل لن يكون إلا سياسيا، الحل بيد من يملك القوة ومن يملك المعرفة، إنه الدولة بكلمة واحدة.