عندما يشلّ الإسلاميون طاقة الدين الروحية ويهدرون مضمونه الأخلاقي

كاتب وباحث سوري

يفترض بعضهم أنّ إشكالية الإسلام السياسي المعاصر هي “إشكالية دولة”، في أفق نهضة حضارية؛ أي إنّ الإسلام السياسي يقدم تصوُّرَه للإسلام من خلال تصوُّرِه للدولة. ونحن نرى أنّ إشكالية الإسلام السياسي هي إشكالية سلطة شمولية وسيطرة مطلقة، بلا أفق، لا إشكالية دولة، منطلقين في ذلك من إحالة مفهوم “الحاكمية”، من أحد وجهيه، إلى السلطة، والصراع المفتوح عليها تاريخياً، لا سيما منذ انهيار السلطنة العثمانية، بوصفها خلافة إسلامية، بدليل مواقف الإسلاميين على اختلاف اتجاهاتهم، الإصلاحية والسلفية والإخوانية والثيوقراطية والصحوية، من السلطات القائمة في بلدانهم، أو حين يحوزون السلطة في أي منها، وليس هنالك حدود واضحة بين هذه الاتجاهات، بحكم مرجعيتها المشتركة؛ أي القرآن والسنة النبوية. فالإسلام السياسي يقدم تصوره عن السلطة من خلال تصوره عن الإسلام الأول، أي إنّ مرجع التفكير في السلطة هو التصور الذاتي لإسلام لم يلوثه التاريخ، إذاً، مرجع التفكير هو الخيال، لا الواقع المعيش ولا الممارسة السياسية.

لم يتنبّه الدعاة الإسلاميون إلى أنهم جعلوا من الإسلام مجرد أداة للحكم مجرَّدة من أي قيمة أخلاقية

وإذ يحيل مفهوم الحاكمية، من وجهه الآخر، إلى السيادة، لا إلى الدولة، فإنّ هذه الإحالة تؤكد فرضيتنا، من حيث واقع السلطة وتبريرها الأيديولوجي: السلطة بشرية والسيادة (الحاكمية) إلهية؛ إذ لا تقوم سلطة خارجية من دون تبرير أيديولوجي، يخفي خارجيتها. هذا التركيب بين البشري والإلهي، الذي عبرت عنه المسيحية، يحيل إلى وحدة الإنسان والإله (أنسنة الإله وتأليه الإنسان)، لكن هذه الوحدة يهدرها التفاوت الاجتماعي، وآليات الاصطفاء، أو الهندسة الاجتماعية، فلا تنطبق إلا على الحاكم وبطانته والمتمجدين بمجده، بتعبير عبد الرحمن الكواكبي، أو المكلفين بالنيابة عن الله في الأمر والنهي والإرادة والتشريع، والثواب والعقاب أيضاً. لذلك يلتبس مفهوم الدولة في ثقافتنا بمفهوم السلطة، فلا نفرق بينهما.

هنا يحضر المطلب الديمقراطي ومطلب العدالة، بوجه عام والعدالة الاجتماعية، بوجه خاص، كحدين ضروريين على هدر هذه الوحدة، يجعلان من مناهضة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني واجباً أخلاقياً، لوقعنة “الروح الإنساني، الذي يسري في الدين”، على حد تعبير كارل ماركس، أو تحقيقه في الواقع المعيش، وإعادة الدين إلى جذره أو مصدره الأخلاقي، الذي يتعيَّن في العلاقات المتبادلة بين الأفراد والجماعات، وفي المبادلات والمعاملات والعقود والعهود …

مناهضة الاستبداد السياسي والاستبداد الديني يمكن أن تجعل من “وحدة الإنسان والإله”؛ أي من هذا المركَّب التاريخي، الذي أسفر عنه التطور الحضاري عامة وتطور المعتقدات الدينية خاصة، مدخلاً إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المواطِنة والمواطن، بصرف النظر عن جميع محمولاتهما، وأساساً للدولة الوطنية، بشرط إعادة الدين إلى الأخلاق، لا العكس، وإعادة ما للإنسان إلى الإنسان، نعني نفي الاغتراب الديني، وما ينتج منه، وإعادة الإنسان (الأنثى والذكر) إلى مركز التفكير والاهتمام.

ولم يتنبّه الدعاة الإسلاميون، على اختلاف اتجاهاتهم أيضاً، ولا سيما الصحويون منهم، إلى أنهم جعلوا من الإسلام مجرد أداة للحكم، أداة مجرَّدة من أي قيمة أخلاقية، فشلُّوا طاقته الروحية، وهدروا مضمونه الأخلاقي، من خلال تغييب الإنسان وتغييب المجتمع، وطمس حقيقتهما، وإذابتها في مقولتي التوحيد (= التجانس) والجهاد، (= فرض عقيدة الدعاة على المجتمع، بالقوة).

للجهاد وظيفة واحدة هي الاستحواذ على السلطة والثروة بالقوة والغلبة، وللتوحيد وظيفة واحدة هي ضمان استمرار السلطة وإذعان المغلوبين. وهكذا تصير وظيفة الإنسان هي العبادة والطاعة، عبادة الله ورسوله وأولي الأمر وطاعتهم؛ فالعبادة والطاعة مفهومان متضايفان؛ إذ لا تكون عبادة بلا طاعة، ولا تكون طاعة بلا عبادة، سوى طاعة القانون، الذي يضعه المجتمع لنفسه؛ وتصير وظيفة المجتمع هي تنظيم العبادة والطاعة، وتحديد أشكالهما ووضع الضوابط “الشرعية” لكل منها، حسب مقتضى الحال.

هذا هو شأن العقائد الدينية وغير الدينية؛ كالقومية والشيوعية، في الأوطان المهدورة والمجتمعات المقهورة والممنوعة من النمو. الهَوَس القومي والهوس الشيوعي لا يختلفان في شيء عن الهَوَس الديني، هوسِ الدعاة والمريدين والمجاهدين. وطاعة أولي الأمر هي عبادتهم، أو الاستعباد لهم، بالتمام والكمال.

موضوع الفكر الإسلامي المعاصر هو الإسلام والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية لا الإنسان والمجتمع والدولة

موضوع الفكر الإسلامي المعاصر هو “الإسلام”، و”المجتمع الإسلامي”، و”الدولة الإسلامية”، لا الإنسان والمجتمع والدولة، لذلك ليس بوسع هذا “الفكر” أن يتجاوز الحدود، التي وضعها لنفسه؛ أي ليس بوسعه الانفتاح على مفاهيم الوطن والمواطنة المتساوية، ولا على المبادئ والقيم الديمقراطية، مهما أمعن في مديح “الآليات الديمقراطية”، كالانتخاب والتمثيل، ومهما اجتهد في البحث عن جذورها في “الإسلام”، أو في تأصيلها في التراث الإسلامي، على نحو ما فعل محمد عابد الجابري، ومن ثم ليس في وسعه أن يكون معاصراً وكونياً، وهما شرطان أساسيان من شروط الأصالة؛ بل يظل فكراً هجيناً، لا تستطيع الرطانة التأويلية أن تخفي هجانته، أو تخفف من حصره وحصريته.

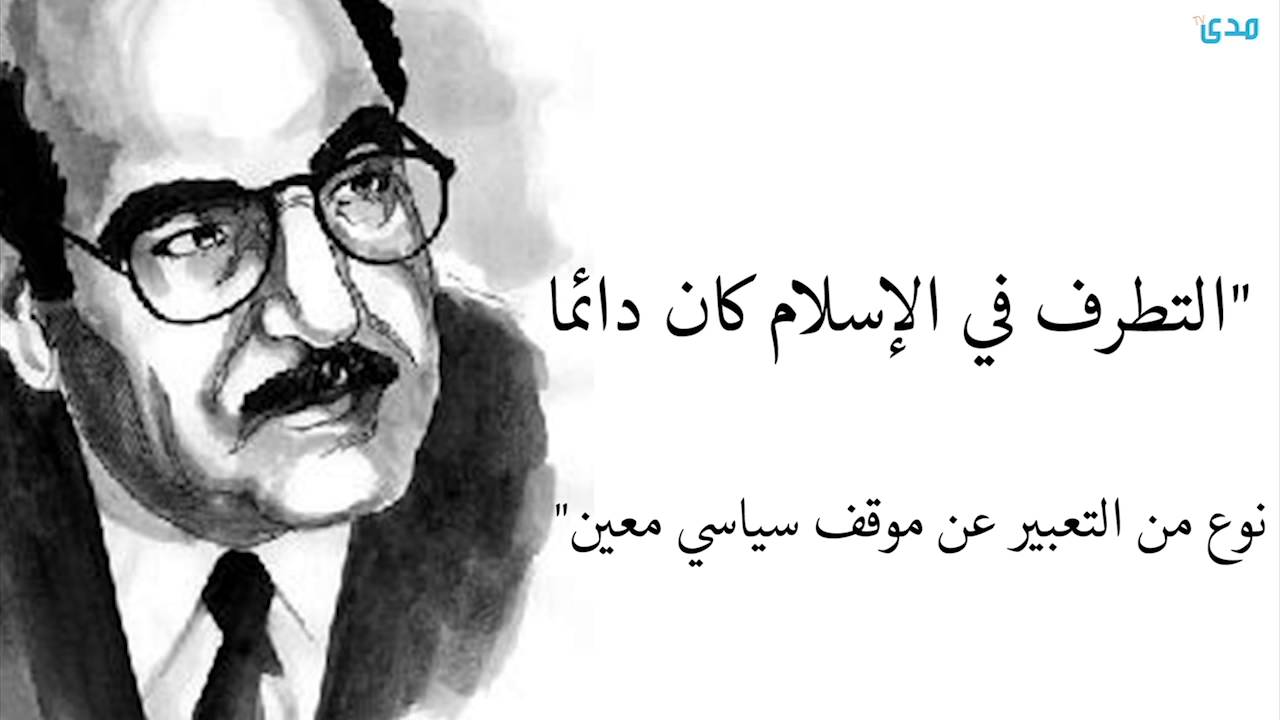

أجل، السلطة في “التاريخ الإسلامي”، بل في تاريخ المجتمعات التي تدين غالبيتها بالإسلام، كانت دوماً سلطة خارجية، سلطة على الإنسان من خارجه، وسلطة على المجتمع من خارجه، بالقدر نفسه، على اعتبار “المجتمع هو الإنسان مموضعاً”. حتى الكتّاب “الديمقراطيون”، الذين تحدثوا عن تخارج الدولة والمجتمع، في سوريا، على سبيل المثال، وهللوا للثورة الإسلامية، والدولة الإسلامية، على نحو ما فعل برهان غليون، لم يتنبهوا لهذه الحقيقة التاريخية، الماثلة أمام الفكر، أو لم يعترفوا بها. “الإسلام الذي عمد نفسه في أعظم ثورة شهدها النصف الثاني من القرن العشرين”، والمطالب اليوم “بأن يحقق الحلم الذي عجزت عن تحقيقه الأيديولوجيات الماضية، القومية والماركسية” [2]، مَحَقَ الدولة مفهوماً وواقعاً، وهدر الوطن مفهوماً وواقعاً أيضاً، على نحو ما فعلت الثورات (الماضية) الاشتراكية والقومية، أو “الأيديولوجيات الماضية”، بتعبير غليون.

المصدر: حفريات