ماتت السياسة.. عاش “المخزن”!

في نهاية الأسبوع الأخير شهدت جهات مغربية عديدة، تظاهرات شعبية واسعة وانتفاضات حاشدة ملأت شوارع وساحات أهم المدن. تظاهرات سلمية انطلقت في البداية احتجاجا على قرار جواز التلقيح من أجل إسقاط إلزاميته للتنقل بين المدن وولوج المؤسسات الإدارية والفضاءات العامة. لكن المحتجين ووجهوا بالتدخل العنيف لقوى الأمن، وسيقت أعداد منهم إلى مخافر الشرطة والدرك. وقد تجددت الدعوة للاحتجاج أيضا يوم الأربعاء الماضي (4 نوفمبر 2021).

لم تكن أبرز أحزاب المعارضة والنقابات الكبرى وراء الدعوة لهذه الاحتجاجات الغاضبة، التي تحولت من رفض قرار جواز التلقيح، إلى الاحتجاج ضد الحكومة والدولة، وضد رفع أسعار المواد الأساسية وقمع الحريات، وتعبيرا عن رفض سياسة التفقير والبطالة والتجهيل المتبعة منذ عقود.

يحصل هذا بعد أسابيع قليلة مضت على تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، ما يطرح بجد سؤال مصداقية ونزاهة الانتخابات الأخيرة 8 سبتمبر التي منحت الصدارة لأحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.

أين راحت الكتائب الإلكترونية وجحافل “العياشة” الشبيحة الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس قبل فترة قليلة إبان الحملة الانتخابية، هللت خلالها لأحزاب السلطة وللوائحها وشعاراتها؟

مضمون سؤال استنكاري لم يأت من معارض من دعاة مقاطعة الانتخابات، بل صدر عن واحد من أشهر “المحللين السياسيين” المعروفين بولائهم المطلق للسلطات. ما يجعل المرء أمام الفكرة القائلة بـ”موت السياسة” في المغرب.

ووفق مراقب سياسي، لقد تمكن النظام من القضاء على السياسة، ليجري حصرها في مفهومها الميكيافيلي بأنها “فن الإبقاء على السلطة، وتوحيدها في قبضة الحكام، بصرف النظر عن الوسيلة التي تحقق ذلك”.

إشعار كاذب

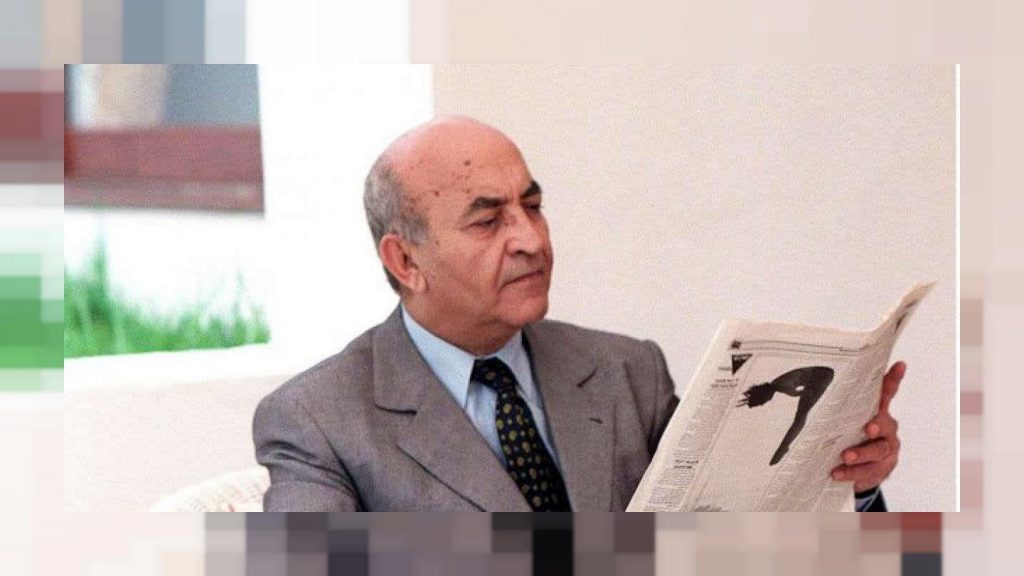

في غمرة انتشائه بمشاركته في الحكومة المغربية، وتحوله من مناضل معارض وسجين سياسي سابق وهدفا لمحاولة اغتيال سنة 1973، إلى وزير في حكومة الاشتراكي، عبد الرحمن اليوسفي، المعروفة باسم “حكومة التناوب التوافقي” (1998-2002)، ثم وزير دولة بدون حقيبة في الحكومة التي تلتها برئاسة التكنوقراطي إدريس جطو (2002- 2007)، كتب محمد اليازغي مقالا نشر بأسفل الصفحة الأولى ليومية “الاتحاد الاشتراكي”، حمل عنوان: “مات المخزن”. من يومها أصبح اسم محمد اليازغي مقرونا بهذا المقال القصير، وبشكل تعسفي مختصرا لسيرته النضالية.

كان من بين مقاصد الناعي، محاولة تبرير إذعان حزب “الاتحاد الاشتراكي”، بعد أن أمضى قرابة أربعة عقود في المعارضة المنهجية للنظام التقليدي الموروث المتحكم منذ قرون تحت راية “المخزن”، وتم نسيان قسم اليمين الاتحادي: “بيننا وبين القصر جثة المهدي”، في إشارة لاغتيال الزعيم المهدي بن بركة في 1965، الذي أضيف له اغتيال المحامي عمر بنجلون في 1975. ويبدو أن القسم الاتحادي استبدله اليوسفي بقسم آخر سري على المصحف بين يدي الحسن الثاني، وإن لم يكشف أبدا عن عباراته فقد عرف الناس لاحقا فحواه.

لم يأبه اليازغي بشرح أسباب هذا “الموت الفجائي”. ولأنه خبير في التنظيم الحزبي، وليس سياسيا منظرا، فإن لا أحد انتظر منه تقديم ما يعزز أطروحته ويدعمها بحقائق مستندة على أسس سوسيولوجية وأنثروبولوجية علمية ورصينة.

لذلك انبرى كثيرون لوصف رأي اليازغي بالساذج وغير العلمي. والأقرب إلى الصواب أن اليازغي لما كان ينمق كلماته حول “موت المخزن”، كان في حقيقة الأمر بصدد تغطية جريمة قتل تسلسلي أنهت سيرة حزب اسمه الاتحاد الوطني – الاشتراكي للقوات الشعبية، وأذابت أوصاله في صهريج التهميش والنسيان من ذاكرة النضال الشعبي.

سيناريو مرعب

في التسعينيات من القرن الماضي، لجأ الملك الحسن الثاني في آخر أيامه إلى تجربة “التناوب التوافقي” مع عبد الرحمن اليوسفي، وكانت الغاية ضمان “الانتقال السلس” للعرش من ملك إلى ولي عهده.

وبعد أقل من سنة ونصف على إنشاء حكومة التناوب، ارتفعت ذات نهار صيفي في أرجاء البلاط الملكي صيحة “مات الملك عاش الملك”. جملة مكثفة لا تفصل بين النقيضين الموت والحياة. عبارة موجزة وذهبية من تراث الملكيات الأوروبية، وترجمتها الحرفية من اللغة الفرنسية: “الملك مات، العمر المديد للملك”.

لاحقا، سيكتشف المعارض القديم عبد الرحمن اليوسفي، بعد الانقلاب على استمراره في منصبه وزيرا أول، والحؤول دون استكمال تجربته الرائدة في “التناوب التوافقي”، أنه تم استغفاله، إن لم يكن استغلاله، حين وثق بقواعد اللعبة السياسية، فإذا به يهمش على رفوف أمجاد الماضي والتاريخ، وهي رفوف لا مكان له في أركان العهد الجديد.

كانت أول ردة فعل لليوسفي هي الاحتجاج على “الخروج عن المنهجية الديمقراطية”، بإعفائه من مهمة التكليف بالحكومة الجديدة التي كان يتهيأ لتشكيلها، خصوصا وقد تصدر حزبه الاتحاد الاشتراكي المرتبة الأولى في انتخابات 2002. ولما خذله رفاقه بتشبثهم بكراسي الحكومة، وعلى رأس هؤلاء محمد اليازغي، كتب اليوسفي استقالته واعتزل السياسة، نازحا إلى الديار الفرنسية، حيث كانت زوجته اليونانية تملك عقارا بمدينة “كان” المشهورة بمهرجانها السينمائي العالمي.

جلس اليوسفي يلتقط أنفاسه ويستريح قليلا من التعب، مستعيدا سيناريو الإنهاك الصعب الذي أصابه، وتعرض له حزبه بشكل أكبر كفيلم رعب هيتشكوكي، وكيف تمت”المقامرة” بالرصيد التاريخي والشعبي الذي راكمه الاتحاديون عبر عقود على طاولة “المخزن”.

ربما استعاد اليوسفي المثل العامي المحذر من “أمواج البحر ولهيب النار وأمان المخزن”، والقول العامي القديم “ولد المخزن يتيم”، ولكن هيهات حيث لا ينفع الندم. لم يبق لدى اليوسفي وقتها سوى تدوين تجربته الحكومية، وهو التقييم الذي قدم بعض خلاصاته الأولية على شكل مداخلة في ندوة ببلجيكا سنة 2003، مداخلة اشتهرت في الأدبيات السياسية المغربية الحديثة باسم “محاضرة بروكسل”، كوثيقة تعد نقدا بالواضح والمرموز للعهد الجديد.

لكن يمكن أيضا اعتبارها بمعنى آخر ردا على “الأخ اللدود”، ولم تكن مرت أشهر على مقالته حول “موت المخزن”، وبأن اليازغي مخزني أكثر من المخزن.

فالذي حصل بعد تجربة “حكومة التناوب” هو انقسام جديد في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي واندحاره لمراتب الأحزاب الإدارية الصغرى والمهمشة وغير المؤثرة، مقابل اشتداد قوة المخزن وتجدد سطوته.

سيسترضي النظام الشيخ الغاضب ويطيب خاطره، بعد طرده وتهميشه، بإطلاق شارع باسمه “شارع عبد الرحمن اليوسفي” بمدينة طنجة مسقط رأسه، في مراسيم احتفالية ترأسها الملك محمد السادس وحضرها عبد الرحمن اليوسفي وهو في غاية التأثر والسعادة والامتنان. بل إن العاهل المغربي كرر زيارة والده الراحل لليوسفي بالمستشفى، وسيزيد عليها بطبعه قبلة ملكية على جبين المعارض القديم الذي جرب سنوات المنفى و”الاختيار الثوري” لقلب النظام، قبل عودته إلى الدار البيضاء واستفادته من عفو ملكي سنة 1980، ثم تعاونه مع القصر لتفادي “السكتة القلبية” التي تهدد وضع البلاد، حسب الملك الحسن الثاني.

ويمكن قراءة تلك القبلة الملكية، الرمزية وغير المسبوقة، التي حظي به اليوسفي وهو في آخر العمر، غارقا في بياض سرير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، كتبييض لصفحة المخزن، ونصرا ناصعا على مناوئيه وأعدائه التاريخيين، على اختلافهم من مدنيين وعسكريين، صعودا إلى تمرد حكام قبائل “السيبة” الذين أنهت عصيانهم قوات الحماية الفرنسية. كما يمكن قراءتها كتأكيد تبرئة للعهد الجديد من أوزار الماضي الرهيب وتجاوزاته.

المخزن هو أنت!

وفي سياق أحكام البراءة، يذهب بعض المحللين إلى تبرئة المخزن من مظالمه الاستبدادية، بالقول إن المخزن يسري في دماء جموع الرعايا المتماهين مع المخزن سلوكيا وعلائقيا وثقافيا، وأن مصدر “المخزن” هم المغاربة أولا، إذ يوجد داخل عقل كل مغربي “مخزني صغير”، لذلك فإن جذور الاستبداد المتحكم تمتد عميقا في عروق المغربي، ومن تلك الدماء تسقى دوحة المخزن العظمى وتستمد قوتها ومتانة جذعها وأغصانها مع الفروع، مع الاخضرار الدائم لأوراقها اليانعة.

ويطيب لآخرين الاستشهاد بما كان ينظمه طلبة أقدم جامعة في العالم “جامعة القرويين” في مدينة فاس، من احتفالات سنوية يبايعون فيها رمزيا “سلطان الطلبة”، وبأن المغاربة لا يزالون يطلقون على العريس الجديد لقب “مولاي السلطان”، بل إن أفراح المغاربة مهما تباينت أحوالهم الاجتماعية، بمن فيهم المنتمين للطبقات الدنيا والفقيرة يستلهمون أطوار أعراسهم من طقوس أعراس واحتفالات المخزن.

ولا ملاذ لتخليص الشعب من الشعب. لتأتي الخلاصة هكذا: المغاربة بعيدون عن التحديث الفعلي والحقيقي، ولا يستحقون الديمقراطية وحقوق الإنسان. حكم يسري على الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، حتى أصبح هناك مشهد حزبي مخزني صاف، تتنافس فيه الألوان الحزبية على مدى ولائها للنظام المخزني، وقد نجحت السلطات في استقطاب معارضين، وجلبت يساريين عتاة وسجناء سياسيين سابقين للسير في ركاب المخزن، صاروا يروجون أن المخزن أكثر حداثة وتقدما وديمقراطية من المجتمع ومن الأحزاب، مستدلين على ذلك بخطابات الملك.

سيد الخداع

أدى حزب الاتحاد الاشتراكي دوره المطلوب منه في إنقاذ البلاد من “السكتة القلبية”، وتمت إزاحته بواسطة “الخروج عن المنهجية الديمقراطية”.

وجيء بحزب العدالة والتنمية لتجنيب البلاد الفوضى المهددة بوصول ثورات الربيع العربي، ممثلة في “حركة 20 فبراير”، وتحمل الإسلاميون تبعات إجهاض حلم الملكية البرلمانية، وبعد أداء مهمتهم بنجاح أتى وقت إبعادهم بواسطة “ديمقراطية الصناديق”.

وفي كلا التجربتين الاشتراكية والإسلامية لم يسمح لأي منهما سوى برئاسة تحالف مبلقن من عدة أحزاب متباينة، ولم يكن بإمكان أي منهما تقديم برنامج يعتمد على مرجعيته، بل إن العدالة والتنمية رغم تطبيقه لتعليمات حكومة الظل ورضوخه لضغوط القصر، تعرض وهو يمسك بشؤون تسيير الحكومة، لهجومات ممنهجة من الأجهزة، عكستها بوضوح الصحف والمواقع المحسوبة على تلك الجهات.

ما يذكر بطقوس البروتوكول المخزني القديم الذي ظل العمل به إلى حدود ما قبل سنوات الاستقلال، حين كان يقف رجل مخزني بجانب السلطان ويضغط على رأس المنحني المتقدم لتقديم الولاء، أي أن المعني يقوم بتقبيل إجباري ليد جلالته، وليس فضلا منه أو طواعية.

اختفى الحارس المخزني الجهم (الذي ظل يمثله في عهد الحسن الثاني وزير التشريفات والأوسمة الجنرال المرعب مولاي عبد الحفيظ العلوي)، لكن قساوة الحركة المهينة استمرت بوسائل وبأساليب متجددة.

ما يحصل حاليا هو مزيد من انعدام الثقة في السياسيين، يعلي من ارتفاع نسبة العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، إذ يحتقر أغلب العامة السياسة ويعتبرونا وسيلة انتهازية يلجأ إليها لصوص المال العام، ومن يفتشون عن التربح والاغتناء السهل بالفهلوة والاحتيال والخطب الكلامية.

هذا ما يسمى بـ”قتل السياسة”. وهو وضع لا يسمح سوى بتغول وهيمنة النظام واحتكاره لكل السلطات في مختلف المجالات، بأسماء وصفات شتى تفضي كلها في النهاية إلى قبضته المسيطرة بلا حدود. ويبقى مشروع الانتقال الديمقراطي والتحديث وتحقيق مجتمع العدل والمساواة والكرامة مؤجلا لأجل غير مسمى.

وتتوالى النخب وتمضي وتحتضر على أعتاب النظام، ويبقى “المخزن” ويحيا ويتجدد، ليستمر مفهوم السياسة حسب بينجامين دزرائيلي، رئيس وزراء بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر، بأنها “فنّ حكم البشر عن طريق خداعهم”.

إلا أن الخداع قاتل، مثل فيروس كورونا الموصوف بـ”سيد الخداع”، حيث في المراحل المبكرة من الإصابة يخدع الفيروس الجسم بعد انتشاره في الرئتين والممرات الهوائية، ومع ذلك يعتقد جهاز المناعة لدى صاحبه أن كل شيء على ما يرام ويعمل بشكل جيد، لدرجة لا يعرف معها المصاب أنه مريض.